Cachet-Achéménide (Nr. 17)

Herkunft:

Asien, Nord - Afghanistan

Material: Chalcedon

Alter Archämenidisch,.ca. 480 v. Chr.

Abmessungen:

Bodenseite 22 x17 mm

Höhe 13 mm

Vorderseite 7 x 10 mm

Fotos: Fritz Mamier

Die Geschichte des Cachet aus Afghanistan hat sich 1972 auf dem Markt in Kabul, in dem Dokan von Rausodin und Sadrudin in dem Gebäude des damaligen Planungsministeriums am Pasthunistanplatz zugetragen. Nach Ausage der Händler stammt der Cachet aus Nordafghanistan. Es handelt sich um einen zehnflächigen Cachet (Bodenseite 22 x17 mm; Höhe 13 mm; Vorderseite 7 x 10 mm) in Calcedonischem Blau. Durch eine längliche Lochung kann man ein Band fädeln, so daß man den Cachet um den Hals tragen konnte. Bis 1972 waren weltweit 11 Cachets bekannt. Alle 11 Steine sind von H.Seyrig (Paris) beschrieben. Es wurde versucht, ihn über den Fund des 12 Steines in Kabul zu informieren. Die Meldung kam für ihn 3 Monate zu spät. Der Cachet von Kabul läßt sich in die von H. Seyrig zusammengebrachte und untersuchte Serie hinzufügen. Wir zögern nicht ihn in das gleiche Atelier (der Herstellung) einzuordnen. Er fügt nichts zu dem gewöhnlichen Repertoir der grichisch - persischen Gemmen bei: Tiere, Jagdszenen, Kriegszenen, Personen in verschiedenen Haltungen. Bei der Untersuchung dieses Repertoires, vermutet man das Herkunftsatelier dieser Vielflächner im Südosten Anatoliens, genauer in Lycie und in Carie anzusiedeln. Tatsächlich führen uns die Person auf der oberen Fläche unseres Cachet nach Xanthos (Monument der Nereiden und dem Gebäude G) genau so wie die Jagd- und Kriegszenen den Reliefs des Heroon von Gjölbaschi-Trysa und dem Grab von Payava (auf dem man den kegelförmigen Federhelm des grieschichen Reiters unseres Cachet wiederfindet) ähneln, genau so wie die Bären, die Löwen, die Dammhirsche auf den lygischen Reliefs dargestellt sind, genau sowie die Wildschweine in Form von Skulpturen als auch auf Münzen der Lygier wiederfinden, so sind auch die Stiere auf Münzen dieser Provinz wiederzufinden. Es ist weniger richtig, daß die Einfachheit dieser Stücke in großem Maße den Rahmen der Lygier übertrifft, es genügt sich in Erinnerung zu rufen: die Jagdszenen, Monumente, die genau so bekannt sind wie der Sarkophag der Klageweiber von Sidon, den silbernen Diskus aus dem Schatz des Oxus, den Münzen von Evageras II , das Salamine in Zypern und eine gewisse Anzahl von Gemmen aus Unterasien.

Demnach können die vorangegangenen Aufzählungen einen Einblick in das kulturelle Milieu vermitteln, in dem die Serie der Gemmen entstanden ist. Diese Art findet sich in den an das persische Reich angrenzenden Regierung im Süden Unterasiens und im nördlichen Syrien wieder. Auch wenn der griechische Reiter, mit Wurfspießen bewaffnet und gepanzert, aber ohne Schutzschild den Vorschriften der Reitkunst zur Zeit des Xenophon zu gehorchen scheint, tragen die vorgebrachten Vergleiche zwar dazu bei das Milieu, in dem die zehnflächigen Gemmen entstanden sind zu präzisieren, aber sie lösen nicht das Problem ihrer genauen Datierung. Es ist durchaus sinnvoll anzunehmen, daß die Produktion zwischen den Kriegen und der Expedition Alexanders anzusiedeln ist.

Bei den Persern war es üblich den Pferden einen Knoten in den Schwanz zu binden. Man wollte verhindern,daß die Pferde mit dem Schwanz nach Mücken schlagen.

Literaturnachweise:

- Begutachtung durch die öffentlich bestellte und vereidigte Frau Dr. Dr. Barbara Deppert - Lippitz im Oktober 2012

- Antike geschnittene Steine von Ägypten bis Afghanistan - Fritz Mamier - ISBN 978-3-943462-12-8

- Katalog Nr. 21 in der Universitätsbibliothek Trier "Afghanistan - Eine große Vergangenheit und Zukunft ?"

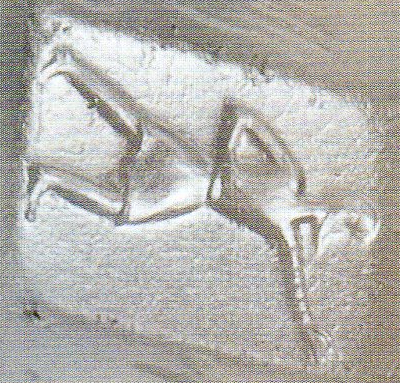

Seite 1 - Oben:

Die obere Seite des Cachet Achéménide zeigt eine sich nach rechts drehende Person, mit dem linken Arm erhoben, den rechten in die Taille gestützt und zweifellos irgendein Objekt haltend. Sein Kostüm besteht aus einer engen Hoseund einem langen langärmligen Waffenrock, der mit einem Gürtel in der Taille befestigt ist. Er ist mit einem Bachlyk frisiert.

Seite 2

Eine der zwei größten seitlichen Flächen zeigt einen Fuchs, der einen Schwan angreift.

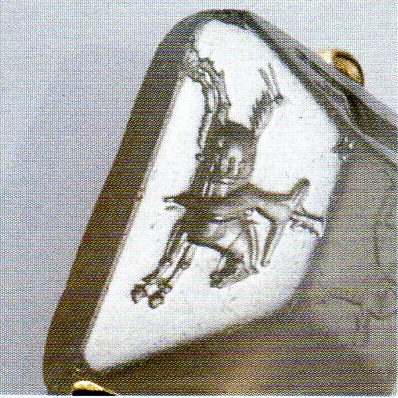

Seite 3

Die andere der zwei größten seilichen Flächen zeigt einen Perser der auf einem Pferd in fliegendem Galopp

einen Bogen spannt. Die Kleidung dieser Person, leichter als die Ausrüstung des Reiters auf der Hauptseite

des Siegels, zeigt daß es sich hier um einen Jäger handelt.

Seite 4

Eine der zwei kleineren seitlichen Flächen zeigt ein aufspringendes Wildschwein.

Seite 5

Die zweite kleinere seitliche Fläche zeigt einen Bär.

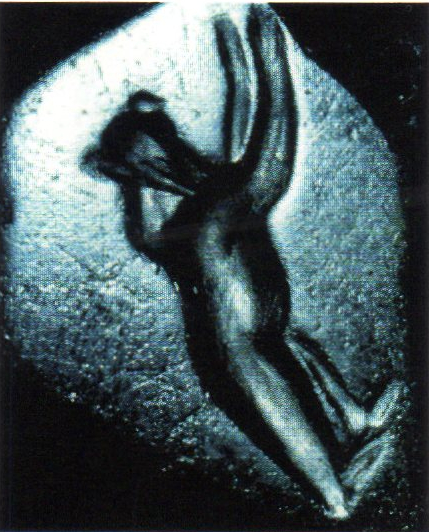

Seite 6 - Unterseite:

Die untere Hauptfläche stellt einen persischen Reiter dar, der (links) einen grichischen Reiter verfolgt. In der Kriegszene schwingt der persische Reiter auf einem kräftigen Pferd sitzend seine Lanze in seiner linken Hand. Seine versteckte rechte Hand hält die Zügel, die man horizontal auf dem Pferdehals sehen kann.

Der auf einem kleineren Pferd flüchtende griechische Reiter dreht sich um, während er mit der linken Hand versucht, die ihn zu durchbohren scheinende Lanze abzuwenden. In der unsichtbaren rechten Hand hält er zwei Wurfspieße. Er ist mit einem Schutzpanzer bekleidet, der vorne zwei schmale Riemen, die X-förmig über seine Brust führen, gehalten wird. Auf seinem Kopf trägt er einen mit Federbücheln geschmückten kegelförmigen Helm.

Die Kriegszene auf der unteren Seite des Tiefenreliefs entspricht durch ihre Bearbeitung ähnlichen Szenen, die sich auf anderen zehnseitigen Gemmen befinden. Die Eigentümlichkeit besteht hier darin, daß ein Grieche zu Pferd dargestellt wird anstelle des üblichen Fußsoldaten, wie auf den anderen Cachets mit Kampfszenen. Bei dieser Gelegenheit wird man feststellen, daß der Graveur Hemmungen gehabt haben muß, als er auf so engem Raum das Bild des griechischen Reiters neben dem wild angreifenden stereotypen Perser dargestellt hat.

In der Kriegszene auf der unteren Seite der Gemme ist der persische Reiter mit einer weiten Hose bekleidet und man glaubt auf den Beinen einen Lendenschurz erkennen zu können. Sein langärmliger Umhang ist von einem Schutzpanzer überdeckt, der mit einem Nackenschutz ausgestattet ist; er ist mit einem Bachlyk, das in seinem Kinn befestigt ist, frisiert. Die Einzelheiten des Pferdegeschirrs: Sattel aus Teppich mit Fransen, Zügel, Knoten im Schwanz und Pferdeschmuck an der Stirn sind mit äußerster Sorgfalt dargestellt.